三重県津市の総合印刷会社。人と環境に優しい印刷製品が広がる社会に。

三重県津市の総合印刷会社。人と環境に優しい印刷製品が広がる社会に。

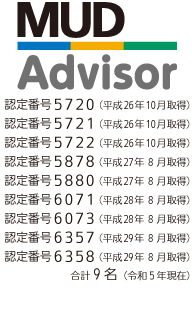

健常者から子ども・高齢者・色覚障がいの方が、印刷製品・視覚で訴える製品から得る情報を公平に伝えられる社会づくりを。

見えない・読めないなどの情報入手の妨げ要因を取り除く工夫の必要性。

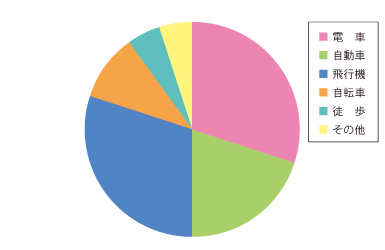

色なら、区別しやすい色の組み合わせを用いたり、配色を楽しめるデザインにします。

より快適に便利に使える工夫の必要性。

目の不自由な方なら、SPコードで音声、点字で読み取れるなどの工夫。

中身が理解しやすい表現やデザインによる工夫。

言葉使いは、子ども・外国人にもわかりやすく、カタカナ語を多用しない配慮。

文字だけでなくイラストやピクトグラムを使用し、見て理解できる配慮。

情緒に訴え、行動を誘発するデザインの工夫。

メディアユニバーサルデザインは、デザイン性を落とすことなく、より魅力あふれるデザインで情報を伝えていく。

実現にむけ、過大なコストをかけず環境へも優しいものである必要性。

印刷物における環境配慮製品は、企業におけるCSRにつながり、また将来にわたり長く使い続けられることが大切です。

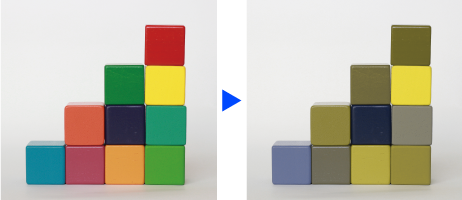

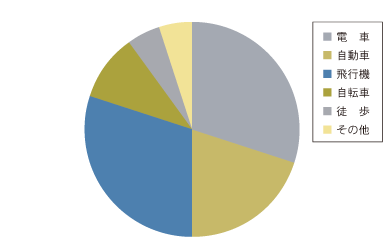

BEFORE人によっては隣り合った色の区別が分かりにくい場合があります。

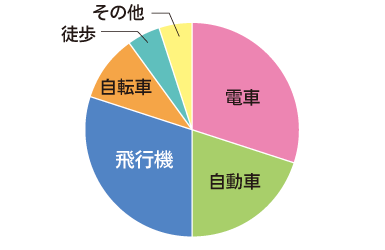

AFTER隣り合う色の組み合わせのほか、デザインにも工夫をすることで見やすくします。

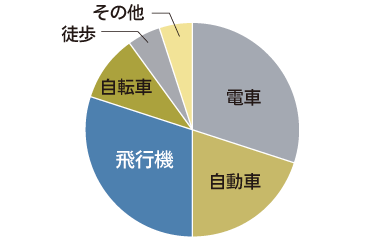

BEFORE明度差のない配色、重要な情報がはっきり読めず、道順が分かりづらくなっています。

AFTER信号機など重要な情報をイラストで大きく加え、見分けやすい配色に変更することでより分かりやすくなります。

TOP